Las primeras tauromaquias se pintaron sobre piedra y no las han borrado ni el paso de los siglos. Y todavía tuvieron que pasar muchos años más para que las culturas más modernas grabaran en otras piedras, cincelaran más bien, la efigie del toro bravo, los minoicos, los cretenses, los egipcios, los romanos y puede que los musulmanes hasta que se inventó el papel, la prensa o tórculo y el grabado.

El primero, según dicen, el holandés Stradan, siglo XVI, que da paso a otras visiones foráneas y multitudinarias en únicas estampas hasta que llega el genio y la casta de los españoles con Antonio Carnicero y Francisco de Goya.

Un siglo después, el pintor valenciano Francisco Domingo lleva a su hijo Roberto a París y entre las técnicas rápidas de los impresionistas y el color de su Levante, el de Sorolla, por ejemplo, nace el maestro de la pintura taurina al que seguirán fielmente otros buenos artistas: Antonio Casero, Santos Saavedra, Ruano Llopis y García Campos.

Otros más cerca de lo popular como Reus, Pepe Puente y López Canito, los personales Álvarez Carmena y César Palacios y el barroco Vicente Arnás, Martínez León, Rafael Amézaga o Martín Ruizanglada.

Son tantos los artistas y tan variados los estilos, sin incluir en esta relación a Picasso, Dalí, Gutiérrez Solana, el más antitaurino de los taurinos, antes Lucas Velázquez, después Grau Santos, que parece imposible concretar una «suerte contraria», una nueva forma de ver el arte de torear, cosa que no consiguieron ni los americanos Robert Ryan y John Fulton o el francés André Masson.

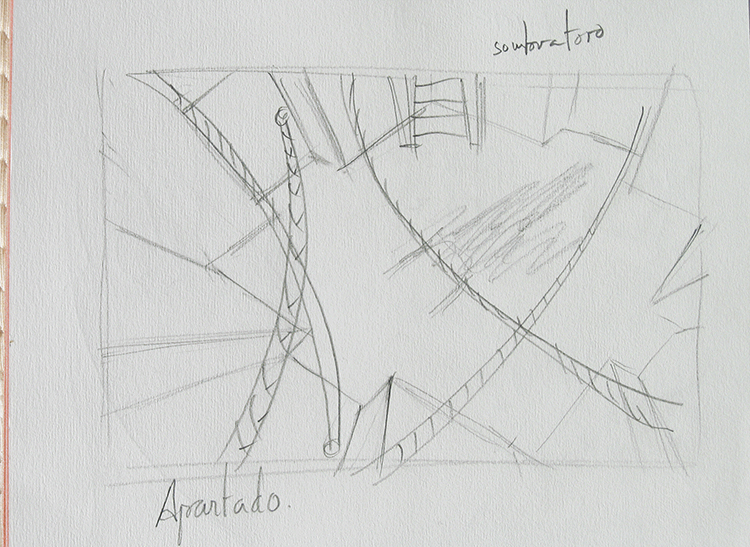

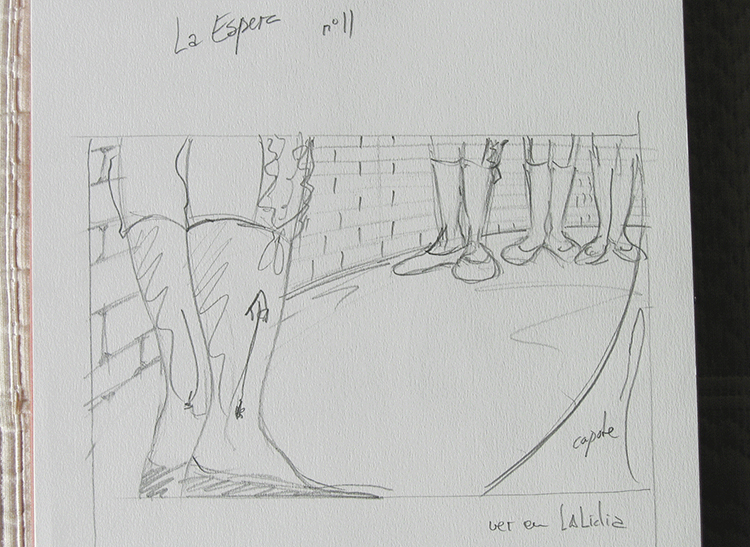

Y esto, sentir los toros y el toreo de otra forma, es lo que parece perseguir José López, al menos lo que yo intuyo que pretende con el insuficiente testimonio de un cuaderno de reproducciones. Habrá que ver la exposición para confirmar estas suposiciones.

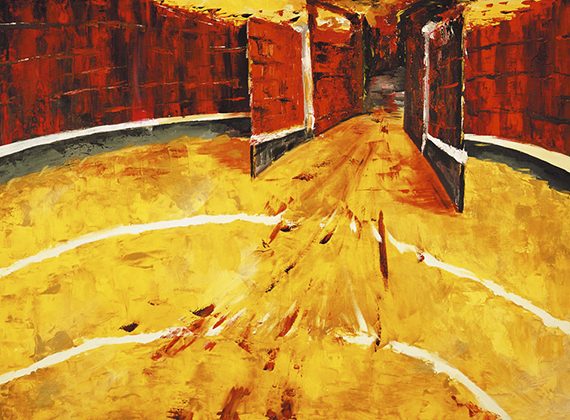

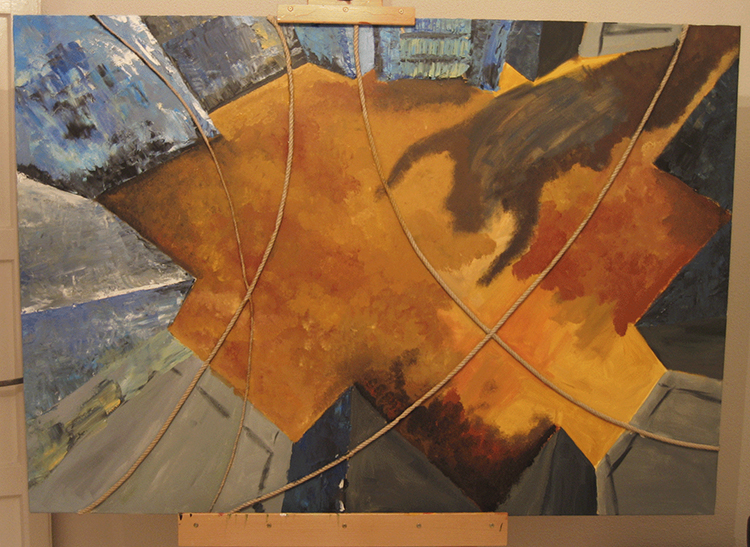

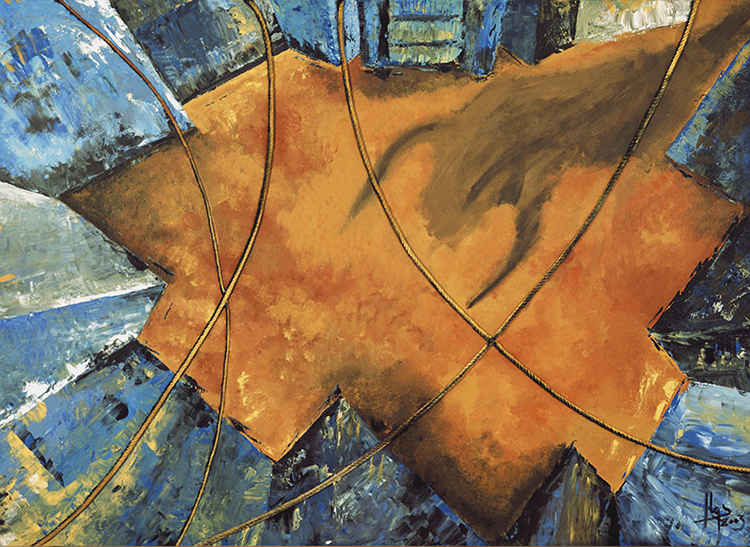

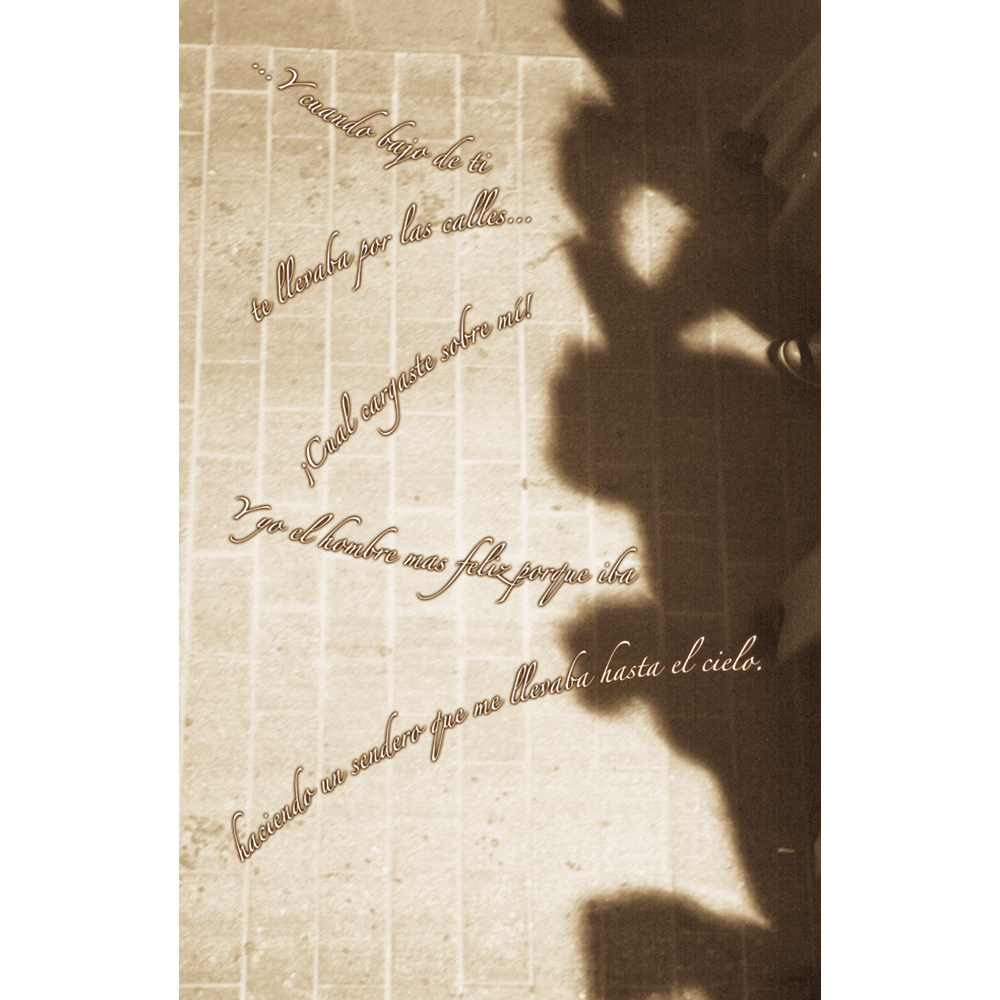

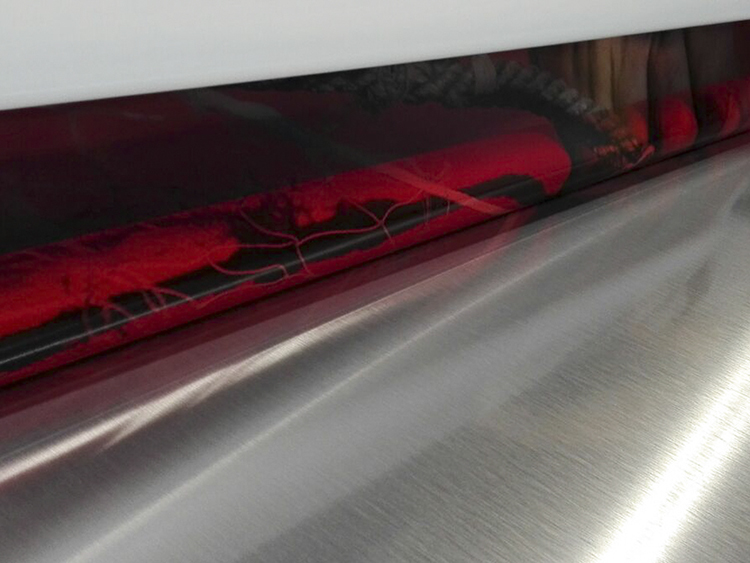

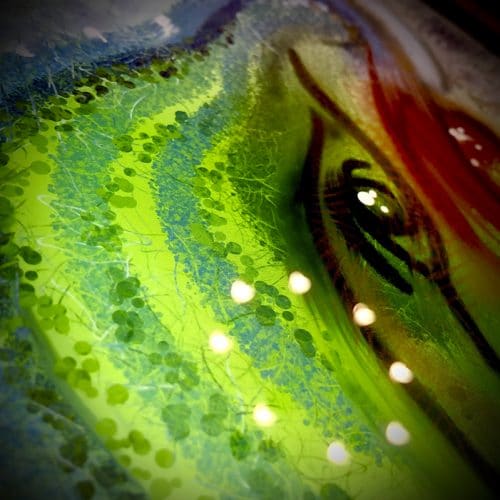

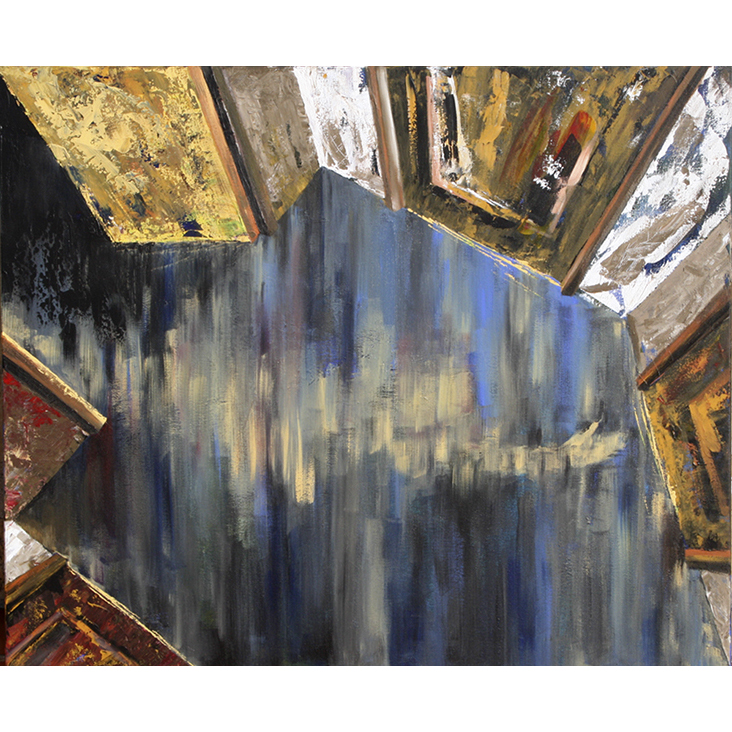

Es la sombra, la plancha que le da la vuelta a la realidad o el primer plano de un paisaje verde y azul con el amarillento clarear de un amanecer con medio testigo al acecho y el otro medio adivinado, la explosión de los fuegos de artificio del hierro rusiente sobre la piel del becerro o el resurgir de la plena juventud entre jaras y flores silvestres, el paloteo de las varas que derriban por su empuje en el anca del cansado trotón más juegos de luces y sombras, la visión de las negras zapatillas sobre el albero (recuerdo al francés y caminista Duchase), la espera tendida sobre las tablas para que lleguen hasta ellas los artistas que los bamboleen con ritmo y compás, primer plano a lo ancho o el plumero que se agita en el placer del ordeno y mando, la prisión temporal para salir a la luz mortal, toma el palo o recoge la tela, los palos más graciosos vestidos de faralaes, sombras, colores o primeros planos concretos del toreo al natural, la gloria y a muerte en el infinito del desolladero, en un adiós a la carrera que solo deja manchas de sangre.

Parecía que no había más formas de ver una corrida de toros y José López nos transmite su sentimiento en un enfoque directo y matizado por la disparada proyección de colores y formas. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que ya conocíamos? Puede que ni siquiera con el surrealismo, el dadaísmo, el expresionismo, impresionismo o la abstracción. Puede que esta sea la mejor virtud de José López: que no se parece a nadie, que es él y su circunstancia taurina y artística. Nada más y nada menos.

Benjamín Bentura Remacha

Goyista